Au milieu des années 80, l'espace télévisuel argentin diffusait 50 heures de nouvelles par semaine; les notes sur les gagnants du Loto Foot, la réparation des nids-de-poule et l'inflation étaient les classiques du moment.

Aujourd'hui, la prolifération du réseau de télévision par câble et satellital offre aux téléspectateurs plus de 568 heures hebdomadaires de nouvelles diffusées par les médias locaux. Bien que l'augmentation de la population et l'augmentation du chômage aient entraîné en conséquence l'augmentation nominale des actes de vandalisme, le déploiement des espaces médiatiques pour faire connaître ces événements s'est produit dans des proportions

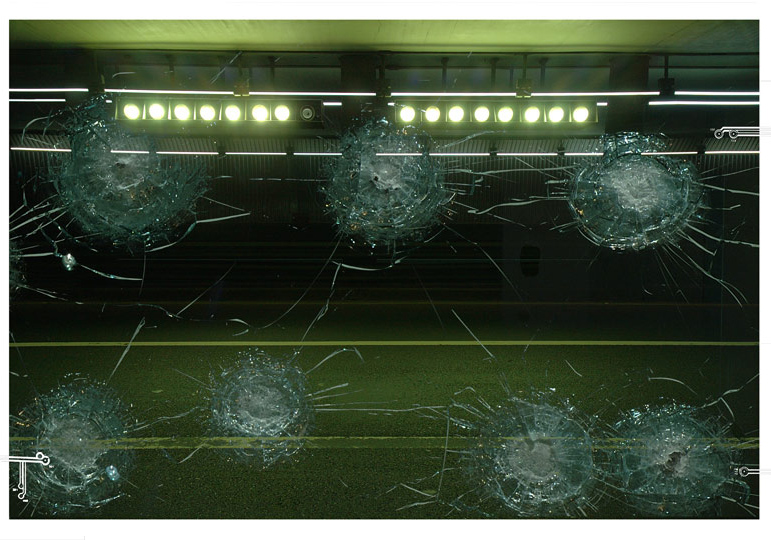

excessives. La course déchaînée par les différents médias vers la direction du «rating» a conduit à une exposition abusive d'images d'agression; enlèvements; guerres diffusées en direct; attaques et incidents dans les espaces publics. Ainsi le spectateur est emprisonné d'une réalité préfabriquée, dont il ne peut détourner le regard. Ainsi, nos «fenêtres» sur le monde nous donnent des distorsions de ce qui se passe là-bas. Comme nous le raconte Jean Baudrillard dans son livre Simulation et simulation «... tout comme dans une histoire de Borges, la carte de l'Empire a remplacé le territoire lui-même ...». En plus du stress, les climats d'insécurité suscitent des sentiments d'anxiété et d'angoisse,

générateurs de vide qui se remplissent plusieurs fois par des habitudes de consommation, parfois compulsives. Les syndromes de passagers tels que «l'attaque de panique» se produisent principalement dans la population économiquement active et acheteuse.

Ainsi, du communisme au terrorisme, la menace atomique s'est éteinte face à l'insécurité personnelle; soit par une attaque publique dans les pays centraux, soit par un acte de violence dans les pays périphériques; en faisant de l'insécurité un moteur de consommation.